Auch dieses Jahr wurde ich wieder mehrfach gefragt, was gute Präsentationen ausmacht. Es scheint ein eingeschliffenes Ritual zu sein: Lehrkräfte geben Referatsthemen aus und Klassen sehen sich dann viele Vorträge hintereinander an. Die meisten langweilen sich dabei und wundern sich, wenn ihnen in der anschließenden Arbeit oder Klausur die Inhalte fehlen. Das muss allerdings überhaupt nicht so laufen. Es gibt kein Gesetz dafür, dass solche Vortragsreihen wenig bringen dürfen.

Ob du dich auf eine Präsentationsleistung als Alternative zur klassischen mündlichen Prüfung vorbereitest oder mehr oder weniger unfreiwillig an einer Reihe von Referaten vor deiner Klasse teilnimmst: Es gibt ein paar Stellschrauben, die es allen Beteiligten angenehmer machen. Und am Ende mit überschaubarem Aufwand für eine bessere Note sorgen können. Ich beziehe mich in dem folgenden Post inhaltlich auf Mathematikvorträge, allerdings ist das alles problemlos auf andere Fächer übertragbar.

Die wichtigsten Punkte auf einen Blick:

- Erzähle für gute Präsentationen eine Geschichte an einem roten Faden entlang, inklusive einem runden Ende, das wirklich die Leitfrage beantwortet..

- Versetze dich in dein Publikum hinein und langweile es so wenig wie möglich.

- Bei Folien gilt: Weniger ist mehr! Mehr Bilder, weniger Text! Ausreichend Kontrast und Schriftgröße!

- Bei KI-Unterstützung stelle sicher, dass das alles stimmt und du es selbst erklären kannst.

Sinn und Zweck einer Präsentation

Aus Sicht der Lehrkraft haben Vorträge mehrere Vorteile: Aus ihnen lässt sich eine mündliche Note ableiten, sie aktivieren die Schüler:innen und sie vermitteln Methodenkompetenzen wie Recherchieren und Vortragen. Außerdem übernehmen die Lernenden einen großen Teil der Vorbereitung der jeweiligen Unterrichtsstunden, auch wenn ich aus eigener Erfahrung sagen kann, dass die Lehrkraft in Referatseinheiten meistens alles andere tut, als sich untätig zurück zu lehnen.

Aus eurer Sicht sind gute Präsentationen oft eine Möglichkeit, die mündliche Note zu verbessern. Außerdem bilden Referate regelmäßig die Grundlage der nächsten Arbeit oder Klausur. Das heißt, es wäre wünschenswert, wenn möglichst viele der Vortragenden im Hinterkopf hätten, dass sie ihr Publikum mitnehmen und (so gut es geht) solide informieren. Je nach Beliebtheit des betreffendes Faches ist das mehr oder weniger einfach machbar. Als Mathelehrerin habe ich leider schon extrem langweilige Ansätze gesehen, die über das übliche „Mathe ist nichts für mich“ noch unnötig hinausgingen.

Die Vorbereitungsphase

Recherche

Fang rechtzeitig an. Ich bin wirklich nicht das große Vorbild, wenn es darum geht, Dinge nicht vor mir herzuschieben. Aber hier kann ich nur empfehlen: Fang für gute Präsentationen rechtzeitig an. Sobald du die Aufgabe hast, recherchierst du am besten direkt los.

Wenn du unbedingt eine KI fragen musst, dann behalte im Hinterkopf: KIs halluzinieren manchmal, wenn ihnen Fakten fehlen. Gleiche die Ergebnisse mit anderen Quellen ab, denn spätestens im Vortrag fällt es sonst auf, wenn du Phantasiefakten behauptest und auf Nachfragen nicht erklären kannst, wie du darauf gekommen bist.

Es gibt solide online-Lernplattformen. Unter anderem sind das:

Dazu kommen unzählige Lernvideos auf YouTube. Du kannst davon ausgehen, dass die Aufgabe für dein Referat eine gängige Fragestellung ist, die du mehrfach online beantwortet findest, so dass du eigentlich auch ohne KI auskommst.

Mentale Vorbereitung

Erinnerst du dich an langweilige Präsentationen? Weißt du, was daran jeweils so einschläfernd war? Mein Tipp:

Mache genau das nicht.

Versetze dich in die Perspektive der Menschen, die sich deinen Vortrag anhören werden. Mute ihnen für gute Präsentationen keine schlechten Folien zu! Versuche stattdessen, eine Geschichte zu erzählen, statt einfach nur deine Aufgabenstellung und deren Bearbeitung herunter zu rattern.

Deine Leitfrage ist die Grundlage dieser Geschichte. Wie interessant du den Vortrag ausgestaltest, liegt tatsächlich bei dir. Stell dir vor, du ziehst los wie eine Figur in einem Abenteuer und sollst eine Antwort finden. Du sammelst beim Recherchieren kleine Bausteine, fügst sie zusammen und bastelst auf dieser Grundlage deine Folien. Das mag etwas hoch gehängt klingen, aber so schaffst du eher einen Spannungsbogen, als wenn du dich durch die Aufgabe durchschleppst.

Wirst du vor deinem Kurs oder deiner Klasse vortragen? Dann brauchen die Antworten mehr Details. Denn in diesem Fall sollen die Anderen eventuell auf dieser Basis einen Test, eine Arbeit oder eine Klausur bestehen.

Besteht dein Publikum nur aus einer Prüfungskommission? Dann lass die kleinen Einzelschritte weg und erkläre nur in groben Zügen, wie du auf deine Ergebnisse gekommen bist. Die Lehrkräfte, die sich das anhören, brauchen die kleinteiligen Informationen nicht und wollen nur sehen, dass du die Grundprinzipien verstanden hast und erklären kannst. In diesem Fall verwende lieber mehr Zeit und Energie darauf, die Ergebnisse vor dem Hintergrund deiner Leitfrage überzeugend zu deuten.

Die sprechende Gliederung

Damit geht es schon los. Mein Eindruck ist, dass es „alle so machen“, weil es „alle so machen“. Aber eine Gliederung ist nach der Begrüßungsfolie der erste Eindruck von einem Referat. Und hier werden die Zuhörenden oft schon direkt abgehängt. Vergleiche dazu die folgenden Beispiele:

Die erste Folie liefert keinerlei Informationen. Dass es eine Leitfrage und Quellenangaben gibt, ist eine Selbstverständlichkeit. Genauso ist es nicht überraschend, dass du Aufgabenstellungen hast, die zu bearbeiten sind. In Wirklichkeit soll eine Gliederung dem Publikum grob mitteilen, worum es in der Präsentation gehen wird. Dafür sind ein paar aussagekräftige Stichworte nötig, die ganz kurz den Inhalt der Aufgaben auf den Punkt bringen.

Zusätzlich machen im zweiten Bild eingerückte Unterpunkte die Struktur des Vortrages auf den ersten Blick deutlich. Es steht außerdem die gesamte Fläche zum Beschriften zur Verfügung. Tipp: Mit etwas mehr Abstand zwischen den Zeilen sieht eine Folie gleich deutlich freundlicher aus.

Leider habe ich die erste Variante häufig zu sehen bekommen. Eine dicht gedrängte Liste mit nichtssagenden Worthülsen ist aber das erste Signal für das Publikum, dass es jetzt so richtig uninteressant werden dürfte.

Gute Folien für gute Präsentationen

Mehr Bilder, weniger Text

Eine angenehme Optik ist auch für alle folgenden Folien hilfreich. Hier noch einmal ein direkter Vergleich:

Die erste Folie zeigt einen Textblock. Dieser ist ein aus einem anderen Dokument kopiertes Bild. Der Kontrast ist zu niedrig und der Mix aus verschiedenen Schriftarten auf jeden Fall optisch fragwürdig. Der Folientitel ist genauso inhaltsleer wie der angekündigte Unterpunkt in der Gliederung es schon versprach. Die ganzen Sätze im Bild verleiten dazu, sie einfach vorzulesen. So ein Einstieg lässt die Zuhörenden garantiert einschlafen.

Für die zweite Folie habe ich nur die Hintergrundgeschichte als ganzen Satz eingefügt. Die Aufgabenteile b) und c) bekommen eigene Folien. Dadurch ist mehr Platz für eine Grafik, an der in eigenen Worten erläutert werden kann, wie mit der Zeit die Medikamentenmenge abnimmt:

„Hier könnt ihr schön sehen, dass es bei 7,5 Milligramm losgeht und dann…“

Das Diagramm erweitert sich mit folgenden Teilaufgaben um weitere Punkte und Linien. So entsteht eine zusammenhängende Geschichte, mit der du dein Publikum mitnehmen kannst. Selbst wenn sie Textaufgaben an sich nicht sonderlich spannend finden.

Was macht gute Folien sonst noch aus?

- Aussagekräftige Folienüberschriften: Worum geht es in wenigen Worten?

- Kontrast und Schriftgröße: Stelle dich ein paar Meter entfernt und sieh dir die Folien auf deinem Tablet oder Computer an. Ganz ehrlich: Kannst du das Geschriebene lesen?

- Text nicht als Screenshot, sondern als Text copypasten: So kannst du die Aufgabenstellung farblich und von der Schriftart her anpassen.

- Formeleditor statt handschriftlich eingefügter Buchstaben: So sieht deine Folie deutlich einheitlicher aus und es fällt leichter, sich auf den Inhalt zu konzentrieren.

- Diagramme und erklärende Bilder: Nicht nur im Fach Mathematik helfen Bilder die Zusammenhänge anschaulich zu erklären.

Die Folien sind deine Moderationskarten! Sie sollten genau die Stichworte enthalten, die du brauchst, um die Inhalte vorzutragen.

An die Zielgruppe angepasste Folien

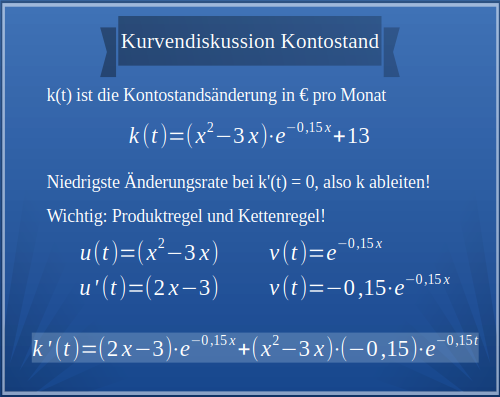

Zuletzt vergleiche ich noch einmal Slides für ein Referat vor Mitschüler:innen und eins vor Lehrkräften.

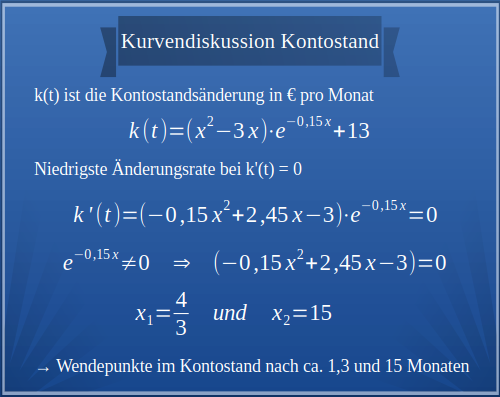

Im ersten Fall geht die vortragende Person kleinschrittig vor. Auf dem Weg zur Ableitung nennt sie die wichtigen Regeln und stellt die einzelnen Komponenten vor. So kann der Kurs das Ergebnis nachvollziehen. Natürlich braucht dieser Vortrag dann mehr Folien.

„In der Funktion sehen wir einen Malpunkt, daher müssen wir die Produktregel anwenden. Außerdem ist die e-Funktion verkettet. Die 13 fällt beim Ableiten weg. Also stelle ich u und v auf und…“

Bei der zweiten Variante gibt die vortragende Person nur das Endergebnis als Ableitung an. Sie setzt k‘ direkt mit Null gleich, lässt dann aber die Einzelschritte für das Auflösen wieder weg.

„Um die Extrempunkte zu finden, muss ich erst k‘ bestimmen und dann gleich Null setzen. Weil die e-Funktion nicht Null werden kann, ergeben sich wie hier zu sehen, die beiden Lösungen…“

Dadurch sind die Folien deutlich kompakter. Entsprechend kann in der gleichen Zeit in einer Prüfungs-Präsentationsleistung mehr Inhalt präsentiert werden. Das kalkulieren die Lehrkräfte natürlich bei der Formulierung der Aufgabenstellungen ein.

Wie du dich auf den eigentlichen Vortrag vorbereitest

Fang rechtzeitig an! Dann hast du nämlich auch reichlich Zeit, den Vortrag zu üben. Und zwar mehrfach alleine, um zu testen, ob du in der vorgegebenen Zeit fertig wirst.

Extra-Tipp: Die meisten sprechen in der Vortragssituation schneller als normal. Rechne also damit, dass du schneller fertig bist, als gedacht. Wenn du in Ruhe zuhause deutlich unter dem Zeitlimit bist, füge noch mehr Inhalt zu. Vielleicht eine extra Folie oder ein paar mehr Stichworte zum Hintergrund deines Themas.

Anschließend trage deinen Vortrag mehrfach netten Menschen vor. Das können Familienangehörige sein oder auch Freund:innen. Wichtig ist, dass sie dir wohlgesonnen sind und du dich entspannt fühlst. Frage sie hinterher,

- wo sie dich nicht verstanden haben

- ob es besonders langatmige Abschnitte gab

- ob es irgendwo zu schnell ging

- welche Folien unklar waren oder nicht genug Kontrast hatten

- welche zusätzlichen Informationen sie sich gewünscht hätten

Wenn du rechtzeitig anfängst, bekommst du so noch wertvollen Input. Damit kannst du deine Präsentation deutlich verbessern, bevor du sie in der Schule oder an der Uni hältst.

Am besten ist es, wenn du dein Referat so oft vorgetragen hast, dass du das Gefühl hast, du brauchst eigentlich keine Kärtchen mehr.

Das Ende einer Präsentation

Ganz am Ende stehen natürlich die Quellen und die übliche Danksagung. Vorher beantwortest du aber noch deine Leitfrage. Und zwar wiederholst du hier noch einmal kurz und knapp die Ergebnisse deiner Aufgaben, die zu dieser Antwort beitragen. So machst du aus der Geschichte ein rundes Paket.

Oft sehe ich, dass hier irgendwelche anderen Dinge aufgelistet werden, die aus irgendeiner der Quellen (oder der KI-Auskunft) stammen, aber mit dem Mittelteil der Präsentation nichts zu tun haben. Stell dir vor, du hörst ein Märchen über einen Zwerg, der eine Reihe von Abenteuern erlebt. Und das Märchen endet mit „Und so hat die Schneiderin den Krug vor dem Versinken gerettet“, obwohl weder die Schneiderin noch der Krug Teil der Geschichte waren.

Am Ende bringst du keine neuen Figuren ins Spiel, die dein Publikum nur verwirren. Denn das Ende ist dazu da, dass du alle Fäden noch einmal zusammen knüpfst. Damit kannst du sie schließlich mit einer Danksagung verabschieden, sodass sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben. Oder so ähnlich.

Gute Präsentationen bereiten dich auf die Zukunft vor

Das alles klingt nach ziemlich viel Aufwand. Und gleichzeitig ist es so, dass in vielen Berufsfeldern Vorträge zu Alltag gehören. Das Prinzip hinter der Vorbereitung auf gute Präsentationen hilft dir generell: In Vorstellungsgesprächen, beim Verkaufen eines Produktes oder wenn du Menschen von etwas überzeugen willst. Und sei es, dass du eine Webseite gestaltest.

Der moderne Begriff dafür ist Storytelling. Wenn du die Zuhörenden an einem roten Faden durch dein Referat führst, bekommst du hoffentlich nicht nur eine gute Note dafür. Du hilfst deinen Mitschüler:innen bei der kommenden Arbeit und bist ihnen ein Vorbild, das nicht macht, was „alle machen“.

Ich hoffe, du siehst in Zukunft Vorträge nicht mehr als lästige Aufgabe, die du mit möglichst wenig Einsatz an Zeit und Energie hinter dich bringst. Vielleicht verstehst du sie ab jetzt stattdessen als Trainingseinheit für eine der wichtigen Fähigkeiten in deinem Leben.

Wenn ich in Zukunft nur noch gute Präsentationen sehe, lebe auf jeden Fall ich bedeutend glücklicher bis ans Ende meiner Tage.

Schreibe einen Kommentar